N-DXの取組

全体像

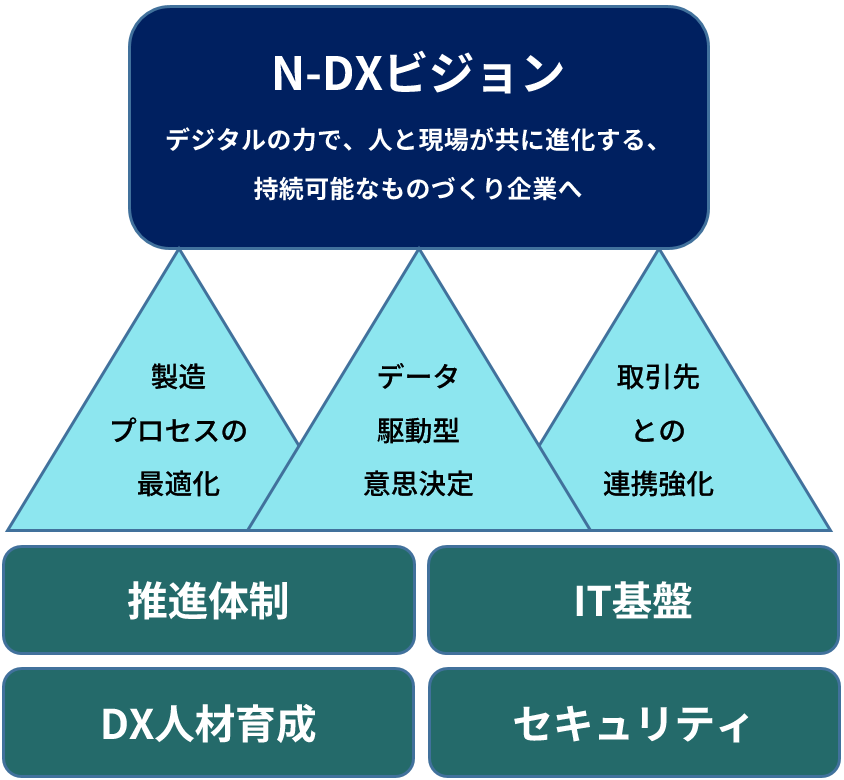

以下に、N-DXの全体像を示します。

最上位に「ビジョン」を掲げ、その実現に向けて「3つの柱となる戦略」と、それらを支える「4つの共通基盤」によって構成されています。

ビジョン

このビジョンは、当社が長年にわたり培ってきた“人”の技術と“現場”の知見に、デジタル技術を融合させ、環境の変化に強く、未来にわたって価値を創造し続ける企業への進化を目指すという決意を表しています。

ビジョンの実現に向け、現場とデジタルの融合を軸に、全社横断的な変革を進めます。

そのために、単なるIT導入にとどまらず、経営・業務・人材の各側面における見直しと最適化を通じて、価値創造の源泉を再構築していきます。

具体的には、製造現場や調達・保全業務においてIoT・AI・クラウドを活用し、設備や作業の可視化・効率化・自動化を進めるほか、デジタル人材の育成やデータに基づく経営判断の高度化にも取り組みます。

中長期的には、社内プロセスの高度化だけでなく、取引先やパートナー企業との連携の深化を図り、持続的な競争力を確保する“ものづくりDX”を推進していきます。

戦略

N-DXは以下の3つを主要戦略としています。施策を段階的に実施し、その進捗や効果を四半期毎の「N-DX達成評価レビュー」にて評価します。

【1】製造プロセスの最適化

生産現場においては、IoTデバイスによる稼働状況のリアルタイム可視化、工程ごとのボトルネック分析、AIによる設備保全(予兆保全)などを導入し、生産性と品質を両立するスマートファクトリー化を推進します。

・工場内のIoTデバイス導入による稼働率モニタリング

・不良率・停止要因データの可視化と分析による改善

・生産スケジューラ の導入による生産計画の最適化

・設備稼働率:90%以上の安定稼働

・不良率:前年比20%以上の削減

・生産リードタイム:3年間で30%短縮

【2】データ駆動型意思決定

社内外の各種データ(営業、生産、顧客、財務等)を横断的に統合し、可視化ダッシュボードの構築やBIツールの活用によって、タイムリーかつ的確な意思決定を支援します。属人的判断からの脱却とPDCAサイクルの高速化を目指します。

・社内の基幹データの統合とマスタ整備

・部門別KPIのリアルタイムダッシュボード化

・データ活用研修の全社員実施

・意思決定に活用されるデータ項目数:現状比200%以上

・各部門のKPI更新頻度:日次更新率80%以上

・データリテラシー研修受講率:全社員100%

【3】取引先との連携強化

社内-社外のシステム連携による見積・発注・進捗の情報共有などを通じて、効率的な在庫管理や生産計画を実現します。共創型の関係性へと進化し、全体最適のサプライチェーン構築を進めます。

・見積対応・受発注業務の電子化率向上(FAX・電話依存の脱却)

・情報共有プラットフォーム構築

・定期的なDX共創会議の実施

・EDI連携取引先率:80%以上

・リードタイム短縮(見積~納品):20%以上

・年間共創会議の開催回数:年2回以上

共通基盤

N-DXの成功を支えるためには、各戦略の実行を下支えする強固な土台が不可欠です。ここでいう「共通基盤」とは、N-DXを全社的・継続的に推進するうえで必要となる人材・組織・技術環境・仕組みを指します。これらは単なる補助的な要素ではなく、変革の原動力であり、N-DXのあらゆる施策の成否を左右する重要な基盤です。以下に、当社が重点的に整備・強化を図る4つの共通基盤を示します。

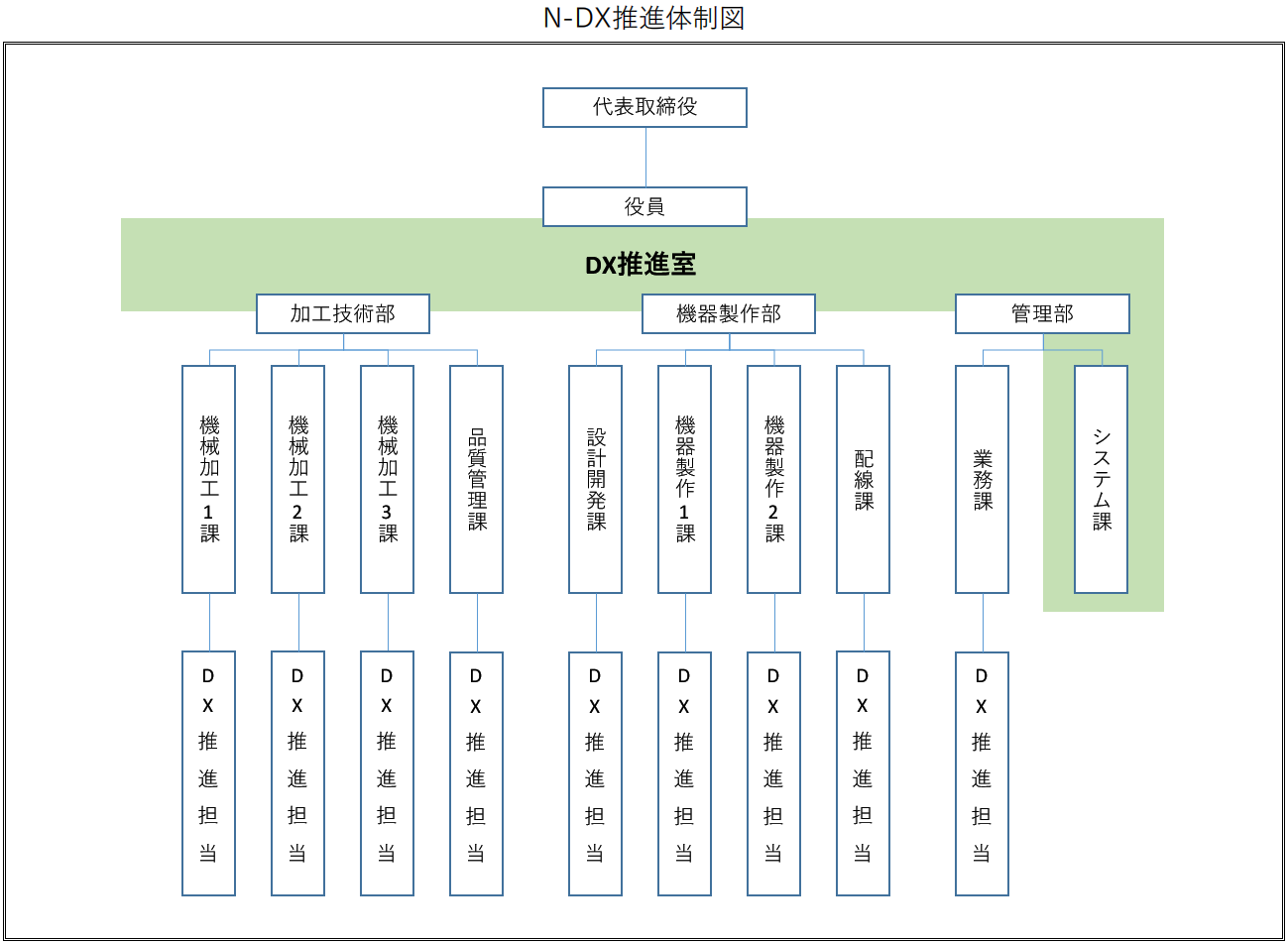

【1】推進体制

N-DXの推進力を高めるため、専任の「DX推進室」と各部門に「DX推進担当」を配置し、現場と一体となった実行力のある体制を整備します。

DX推進室と各部門のDX推進担当が四半期ごとに「N-DX達成評価レビュー」を行います。

このレビューでは、KPIの進捗状況、各施策の実行状況、現場からのフィードバックをもとに課題を抽出し、次のアクションを明確化します。評価結果は経営層および全社に共有され、PDCAサイクルによる継続的な改善につなげていきます。さらに、外部の

「DX推進指標自己診断フォーマット」

を用いて客観的な自己評価を実施し、その結果に基づいて経営層によるレビューを行い、施策の改善を進めます。

経営トップは、N-DXの意義や進捗状況を定期的に社内外へ発信し、社員・取引先・

地域社会に対して一貫したリーダーシップを発揮します。N-DX推進の過程で直面する課題や成果も率直に共有し、共に学び、成長していく企業文化の醸成に努めます。

<DX推進室>

構成:役員、各部長、システム課員(SE)

目的:N-DXの推進力強化および全社的なDX教育の計画・実施

役割:N-DXの施策の全社的な評価・統括・調整を行う。

DX推進担当に対して具体的な実施内容を指示する。

DX推進担当から要望・意見を集約し、新たな取り組みを決定する。

全社的なDX教育プログラムを策定し、各課への展開をサポートする。

<DX推進担当>

構成:各部門に1名以上設置

目的:N-DXの施策の横断的展開および現場教育の推進

役割:DX推進室からの指示を課員に展開する。

施策の実施状況、課員の要望・意見を集約し、DX推進室に提示する。

課員に対して知識やスキルの教育を実施し、現場でのDX推進をサポートする。

【2】DX人材育成

・DX人材育成ロードマップの策定と研修実施

職種や役割に応じたデジタルスキルの習得を段階的に支援するため、ロードマップを策定し、社内研修を継続的に実施します。

・現場からの改善提案制度の活性化と仕組み化

従業員が業務の課題や改善アイデアを積極的に提案できる制度を整備し、内製システムを活用してその実現プロセスにも関与できる体制を構築します。これにより、現場の主体性とデジタル活用力の向上を図ります。

・社員のデジタル研修受講率:100%

・従業員参加による業務改善の実施件数:年間20件以上

【3】IT基盤

以下に、当社が取り組む主な方針を示します。

当社は、基幹システムや重要業務を安定的に運用するため、基本的にはオンプレミス環境を中心にシステムを構築しています。これにより、システムのセキュリティを確保しつつ、高いパフォーマンスを維持します。

セキュアなリモートアクセスを実現するため、VPN環境を強化します。これにより、従業員がどこからでも安全に業務を行えるようにし、柔軟な働き方を支援します。

必要に応じて、特定の業務やプロジェクトに対してクラウドインフラを活用します。これにより、業務の効率化やスケーラビリティの向上を目指しつつ、コスト最適化を図ります。クラウド導入に関しては、慎重に選定し、事業ニーズに合った環境を整備します。

秘匿性の低い業務や限定された用途においては、個人所有端末(BYOD)の活用も検討しています。これにより、業務の効率性を高めるとともに、コストの最適化や働き方の柔軟性向上を図ります。BYOD利用に際しては、情報セキュリティポリシーに基づき、必要な制限や管理措置を講じる方針です。

N-DXの投資計画として、システム開発、データ基盤の強化、AI・IoT技術の導入を重点的に進めています。特に、データ活用基盤の強化に注力しており、データの収集・分析・可視化ツールの導入を行っています。

既存システムは一部が古くなっているため、段階的に刷新を進めています。新たに導入するデジタル技術とのスムーズな連携を実現するため、業務プロセスの自動化やデータ分析に必要な部分から優先的にシステムの更新を進めています。また、既存システムと新しいデジタル技術との間でデータの互換性を確保するため、API連携やデータ移行の仕組みを構築しています。

【4】セキュリティ

・情報セキュリティポリシーおよび関連ガイドラインの整備と定期的な見直し

・セキュリティリスク評価と管理策の実施(支援士主導)

・アクセス制御、ログ監視、脆弱性対策など、内製システムに適した技術的・運用的対策の強化

・全従業員向けのセキュリティ教育・訓練の継続的な実施

・情報セキュリティポリシーの見直し:年1回以上

・セキュリティ教育受講率:100%(毎年)

・インシデントレスポンス訓練の実施率:年1回以上

・リスク評価レポート作成:年2回

・重大な情報漏えい・サイバーインシデント発生件数:0件維持

結びに

N-DXは当社の未来を創る挑戦です。

この推進においては、顧客、取引先、従業員をはじめとしたすべてのステークホルダーとの信頼関係を大切にしながら、価値創造と持続可能な成長を目指していきます。

私たちは、変化を恐れず、挑戦を楽しみ、次代のものづくり企業として、地域社会とともに発展してまいります。

代表取締役 中村吉延